杰森·斯坦森与短剧

到了电影生产领域,中国仍能实现以量取胜。

我必须坦白,迄今为止我还没有看完过一部短剧,这在这一艺术形式如此流行的今天显得很不合时宜。据说不仅在中国,甚至在西方,中国制造的短剧也令当地用户沉迷。虽然没看过,但当我听了一期谈论短剧的播客后,我发现这种艺术形式似曾相识。

播客中介绍,所有的男频短剧都是一个套路:主人公看上去只是一个保安甚至清洁工,但实际上他是一个“龙王”。所谓龙王,是指他异于常人,比如是富豪、国王或绝世高手。此后短剧的发展就是此龙王一路杀伐果断的历程。自然,龙王不会遇到任何挫折,观众看的就是一个“爽”字。

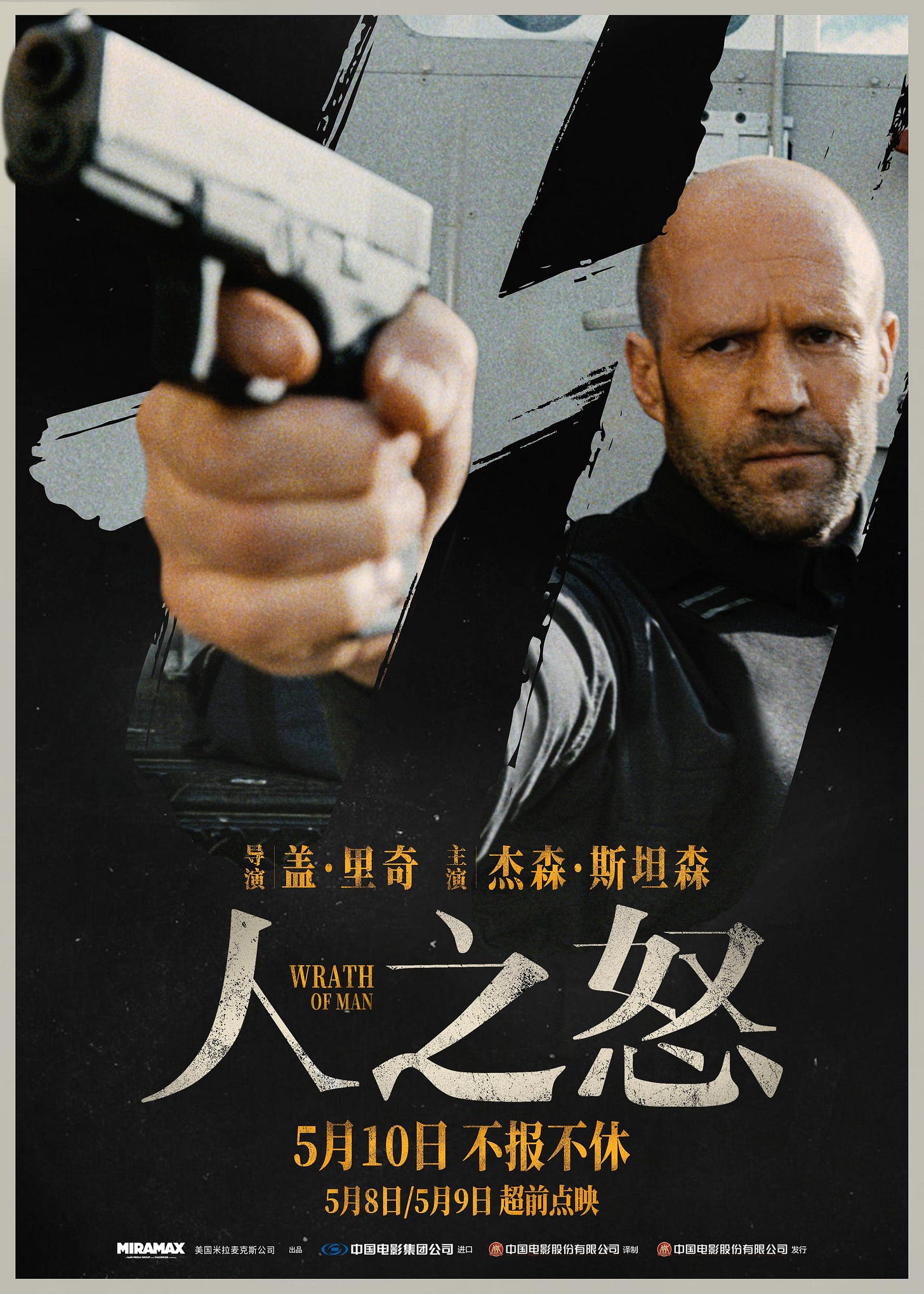

这个套路让我想起近两三年看的几部杰森·斯坦森的电影,《人之怒》和《养蜂人》。后面还有一部最新的,但名字不太好记,我就拿这两部来举例吧。

在《人之怒》里,斯坦森是个保安;在《养蜂人》里,他则是一个养蜂人。看似平平无奇的职业,对吧?但实际上他可以随时差遣人获取难以获得的信息,并且拥有绝世武功。在这两部电影中,当他决定寻仇时,后面展现的都是他一路修理他人的情节,除了耍酷之外,可谓毫无悬念。

说到酷,可以顺便说一句,毫无疑问,杰森·斯坦森是这个世界上秃顶的人里面最酷的。我话讲完了,有谁反对?一般来说,一位男明星一旦秃顶,他的职业生涯就差不多结束了,除非他转行做谐星。但杰森·斯坦森的所有成就都是在他秃顶之后取得的,而且他所饰演的角色毫无诙谐可言,只是淋漓尽致地展现他的酷。

在中国,杰森·斯坦森由于秃顶的体貌特征被观众称为“郭达”,但显然郭达跟“酷”一点边都不沾。我们不是没有秃顶的明星,除了郭达,徐峥也很成功,但他们都只能发挥自己的秃顶特征做谐星。

我觉得,全世界的秃顶人士都应该尊杰森·斯坦森为“秃头之神”。他的存在为秃顶人士挽回了一些颜面。

无论《人之怒》还是《养蜂人》,都是不需要思考的所谓“无脑爽片”。看上几分钟,基本就能猜到结局。但这些片子似乎还是收获了不少像我一样的观众。如今短剧所获得的巨大成功,证实这样的无脑爽片自有过人之处。

也就是说,杰森·斯坦森所拍的大多数都是中国意义的短剧,只不过它们制作更精良,屏幕是横着的,没有被截成几十集两分钟两分钟地放。

反之,中国生产的短剧如果调整成横屏,并把它们连成一部电影的长度,则完全符合好莱坞的某种标准。

区别在于,杰森·斯坦森的电影走精品化模式。此人已经算是高产,一年能拍一两部电影已经十分了不起;而中国的短剧则走量。据说制作出一部短剧只需要一周时间,观众对于演员似乎也没那么在意,每天都有无数剧组同时开机。

看来,中国制造不管在什么领域都能迅速降低成本并大规模生产,哪怕是在电影这样的创意领域也不例外。

就我个人而言,我仍然看不下去短剧的原因可能是习惯问题,因为我一开始接触的电影是横屏的,而且是在影院里看的。

前几天,我去上海影城的1号厅看了黑泽明的《乱》。之所以特地提一下1号厅,是因为它是全国乃至全世界都不多的“杜比影厅”。在杜比影厅,每次放映电影之前都会放一段几分钟的影片介绍杜比的技术。

在电脑或手机上也可以看到这段影片,只不过无法复现在影院观看时的震撼。不仅是画面,更重要的是声音。当杜比影片介绍其音响时,身处影院,你可以感受到声音环绕着你“跑”了一圈。

我知道,现在许多家用放映设备的分辨率已经很高,但影院同级别的音响一般很少有家庭能配备。

有许多电影爱好者非常在意影院的银幕,但对我来说,更在意的是声音。好在拥有好银幕的影厅同时也都配备了优质音响。对于买椟还珠的我正合适。

我喜欢在影院里听电影精心配备的声音:大风、大雨、虫鸣、鸟叫,即使闭上眼睛也栩栩如生。但短视频所配的那些罐装声音我至今难以适应。

不过这仅能代表我个人,因为我在最初接触电影时它就是这个样子,所以很难改过来。但在这个时代,许多人最初接触的电影就是短剧,所以他们很可能同样无法接受要在一个漆黑的场所坐上两个小时去观赏的视听艺术。

这么说来,影院里的电影势必会成为一种越来越小众的艺术。作为这种小众艺术的观众之一,我自然感到有些遗憾。毕竟这种艺术从兴起到式微前后可能不过一百年的时间,对于中国的电影则更短,中国市场正式拍摄商业电影不过短短三十年。

而那些从一开始就接受短剧的人,肯定觉得短剧这种形式更好——可以随时看、随时暂停、供应量大到看不完,随便拎出来一点,都比传统电影好得多。

但这就是时代发展的规律,也只能坦然接受。

怎么能忘了布鲁斯·威利斯呢